2

0

2

4

0

2

4

MOBY DICK

Reflexion unter steigenden Temperaturen

Interdisziplinäres und klimaneutrales Projekt, nach dem Roman von Herman MelvilleGefördert im Programm Zero – Klimaneutrale Kunst- und Kulturprojekte der Kulturstiftung des Bundes.

Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

PFALZTHEATER KAISERSLAUTERN 2024 ︎

Regie: Robert Neumann

Choroegraphie: Nadja Raszewski

Bühne/Video: Georg Burger

Kostüm: Caroline Reuss

Komposition/Musik: Matthias Bernhold

Licht: Thomas Schönberger

Dramaturgie:Petra Jenni

Fotos:Thomas Brenner

Ahab: Aglaja Stadelmann

Starbuck, Father Mapple, Smutje: Hartmut Neuber

Ismael: Helena Vogel

Ismael, Stubb: Hannelore Bähr

Queequeg, Elias, Gardiner: Dennis Bodenbinder

Ahab u.A.: Guy Olszanski

Starbuck u.A.: Camilla Orlandi

Ismael u.A.: Nikki van Rijswijk

Queequeg u.A.: Vladimir Staicu/Gioia Tartaglia

Premiere: 04.05.2024

✏︎ Trailer

Interview mit dem Regieteam:

Petra Jenni: »Moby Dick« ist ein Gigantder Weltliteratur. Was fasziniert euch an diesem vielschichtigen Stoff am meisten?

Robert Neumann: Die Tatsache, dass hier Menschen auf eine über drei Jahre lange Reise gehen, bei deren Beginn nichtklar ist, ob sie davon je wieder zurückkehren werden. Sowas ist in unserer heutigen schnelllebigen Zeit kaum noch denkbar. Durch die Augen eines vermeintlich einfachen Seefahrers können wir hier tief in die Menschheitsgeschichte blicken. Zudem kulminieren auf der Pequod diverse soziale Schichten, unterschiedlichste Ethnien, Bedürfnisse und Ängste. Der Roman betrachtet diesen sozialen Raum und seine Machtstrukturen wie unter einem Brennglas und natürlich stellt er die Frage der Stunde, nämlich die nach dem Verhältnis von Mensch und Natur.

Caroline Reuss: Mich interessieren die unendlich vielen Fragen, die der Roman aufwirft: Warum folgen diese Seeleute dem fanatischen Ahab? Wer ist das überhaupt? Wie steht es um die Freiheit des Menschen oder ist alles schicksalhaft vorherbestimmt? Warum bäumt sich keiner gegen Ahab auf? Was sagt uns die Geschichte über unsere Verantwortung? Wofür steht Moby Dick? Für das Natürliche? Für das Göttliche? Ist dem Menschen die Dualität von Gut und Böse immanent? Gibt es das Alles und das Nichts und wenn ja, warum beschreibt Melville es als etwas, das uns verrücktmacht? Wie können wir die Fähigkeit, Natur zu verändern positiv einsetzen?

Nadja Raszewski: Für mich geht es um Gefühle, um detaillierte Beschreibungen,um Konstellationen und darum, dem Text in seiner sich ständig verändernden Art und Weise immer wieder neu zu folgen. Beim Lesen ist schon fast soetwas wie eine choreografische Form vormeinem inneren Auge entstanden.

P.J.: Das Epos gilt als Vorbote des modernen, wenn nicht sogar des postmodernen Romans. Was zeichnet es formal aus?

R.N.: Melville eröffnet den Roman mit Ismael, einer Figur, welche die Geschichte aus der Retroperspektive herauserzählt. Sie ist eine Art Alter-Ego des Autors. Immer wieder unterbricht Ismael die Geschichte und nimmt uns mit auf philosophische, theologische und wissenschaftliche Exkurse. Der Roman collagiert unterschiedliche Textsorten und bricht mit den damaligen Erzählkonventionen. Beim Lesen weiß man nie,was einen als Nächstes erwartet. Diese Form hat uns dazu angeregt, den Plot mit Zitaten heutiger Wissenschaftler:innen und Klimaaktivist:innen zu reflektieren. Deshalb auch der Untertitel »Reflexion unter steigenden Temperaturen.

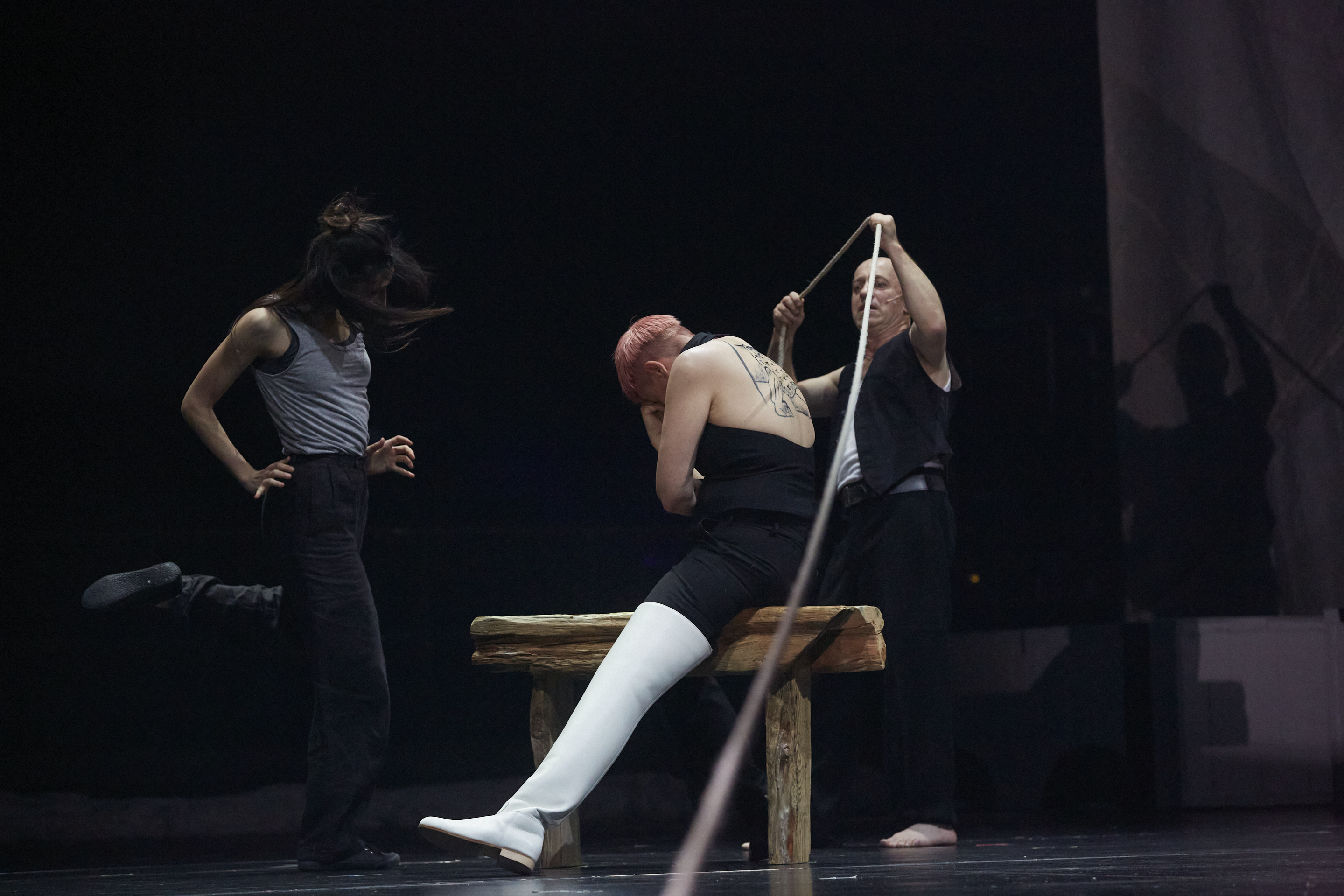

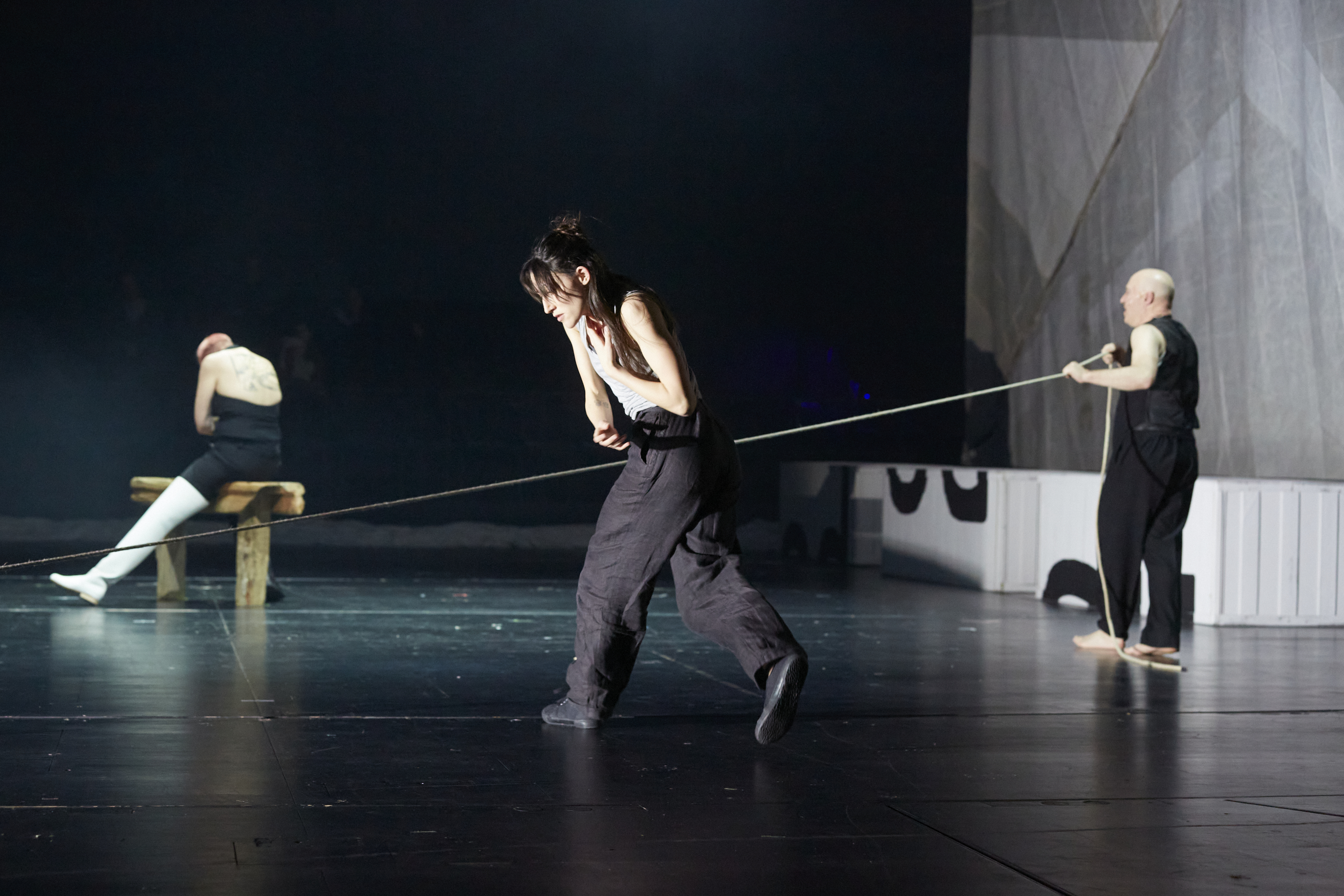

P.J.: Nadja, wie hast du mit den Tänzer:in-nen an diesem Stoff gearbeitet und wie kommen Tanz und Schauspiel zusammen?

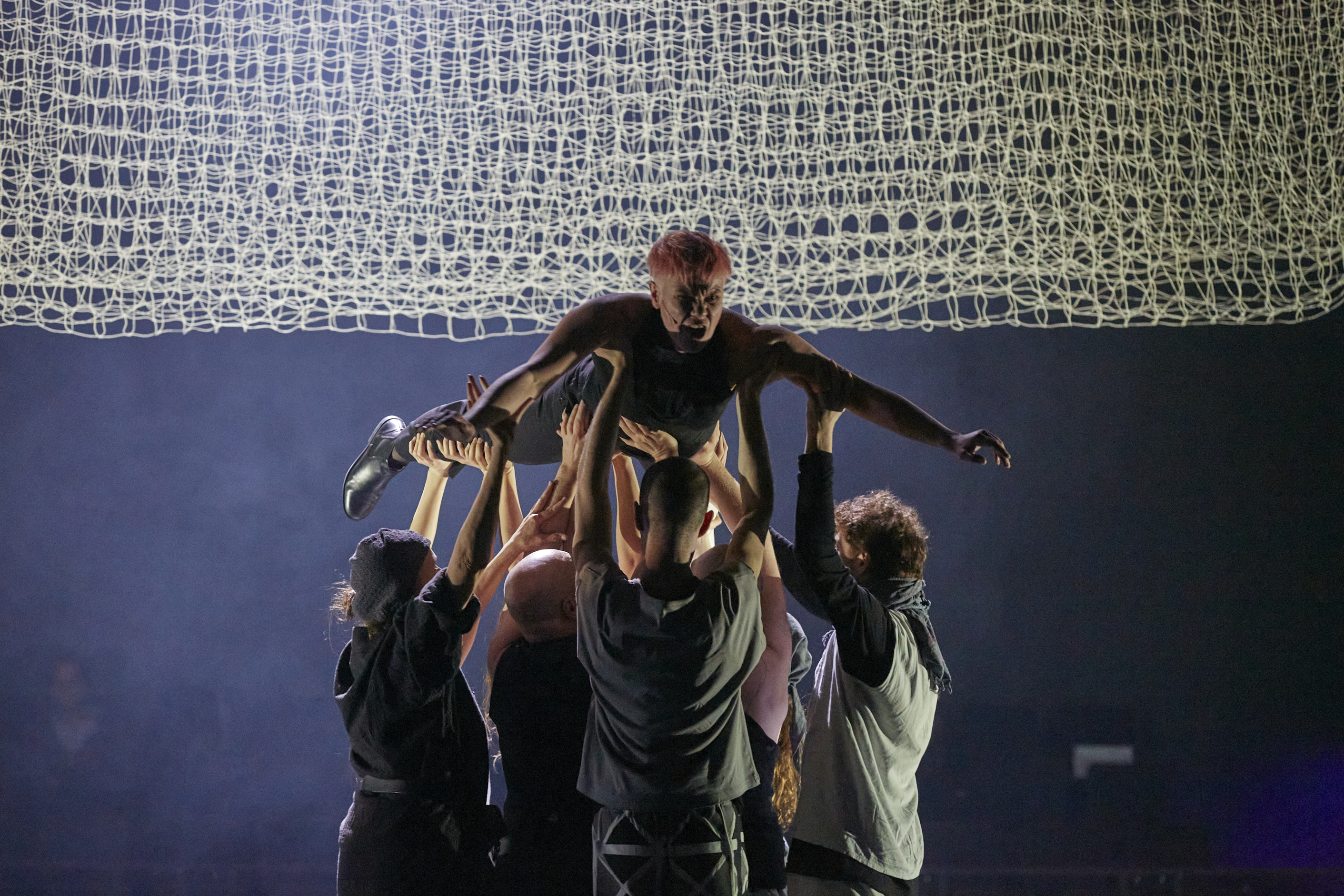

N.R.: Es gab von Anfang an das Anliegen,mit dem gesamten Ensemble tänzerisch zu arbeiten und den Körper für den Raum und die Gruppe zu sensibilisieren. In diesem Stück geht es um eine Mannschaft, die über einen langen Zeitraum auf einem Schiff, d. h. einem begrenzten Raum zusammen sein und sich dort arrangieren muss. Wir wollten diese Vorgänge nicht naturalistisch darstellen,es ging daher in der körperlichen Arbeit und in den tänzerischen Improvisationen immer wieder darum, die Aufmerksamkeit und Sensibilität für die Bewegungen der anderen Mitspielenden zu entwi-ckeln. Aus diesen Improvisationen sind dann z. T. die Szenen entwickelt worden. In einem Kapitel beschreibt Melville sehr detailliert, wie die Wale damals getötet wurden: Der Atemvorgang der Tiere wurde immer wieder unterbrochen, bis sie so erschöpft waren, dass dann die Harpunen zum Einsatz kamen. Ich habe mich für die choreographische Arbeit davon inspirieren lassen und habe mir u. a. die Atmungzum Thema gemacht. Der Atem als Sinnbild für Leben und Tod.

Wir haben also viel über die Atmung gearbeitet. Die Bewegungen, die daraus entstanden sind, ziehen sich durch die Inszenierung. Gemeinsam haben wir –insbesondere für den ersten Teil – Szenen entwickelt, die einerseits eher vom zeit-genössischen Tanz in seiner assoziativen Art bestimmt sind und andererseits welche, die fokussiert szenisch und über den Text funktionieren, so dass die Zuschau-enden die Zeit haben, sich auf die jeweilige »Sprache« einzulassen. Im zweiten Teil verschmelzen Bewegung und Sprache dann immer mehr miteinander.

P.J.: Wie beschreibt Melville das Verhältnis von Mensch und Natur und warum war Waltran eine Triebfeder der Industrialisierung?

R.N.: Bevor man das Erdöl entdeckte, war Waltran eine der wichtigsten Ressourcenfür die Frühindustrialisierung. Damit schmierte man die Maschinen in den Fabriken und brachte Lampen zum Leuchten. Die Wale wurden also im wahrsten Sinnedes Wortes verfeuert, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Dieses ignorante und egozentrische Verhalten des Menschen gegenüber seiner Umwelt ist erschreckend. Man kann also sagen,dass »Moby Dick« den Beginn eines Prozesses verhandelt, der die Welt mittlerweile an den Rand des Klimakollapses gebracht hat. Ich denke, dass wir nun an dem Punkt angelangt sind, wo die neoliberale Maxime des permanenten Wachstums seinen Status als »Heilige Kuh« ver-lieren muss und wir uns dringend nach Alternativen umschauen müssen.

P.J.: Während es der Crew um Profit geht,verfolgt Ahab ein ganz anderes Ziel. Was treibt ihn an, wogegen kämpft er?

R.N.: Für mich ist Ahab eine charismatische, verführende und zugleich zutiefst verbitterte Figur. Eine Person, die in einer Machtposition diese Eigenschaften vereint, kippt schnell ins Toxische und so führt er die Crew, welche seiner Demagogie erliegt, in den Abgrund.Sein Antrieb ist der Hass gegen das Kreatürliche, nicht Beherrsch- und Kontrollierbare. Anhand des Wales, der ihm in Notwehr ein Bein abgerissen hat, wird gezeigt, dass die Natur eine Kraft innehat, der sich der Mensch nicht entgegenstellen kann. Dass Moby Dick überlebt, ist sehr sinnfällig...

P.J.: »Moby Dick« ist die erste klimaneu-trale Produktion am Pfalztheater. Um das Ziel von Netto-Null zu erreichen,heißt die Losung: Vermeiden, reduzieren und kompensieren, wobei Letzeres möglichst gering zu halten ist. Wie istd as Bühnenbild entstanden und aus welchen nachhaltigen Materialien?

Georg Burger: Ausgangspunkt waren maritime Assoziationen und natürlich die Farbe Weiß, aber auch das Gefühl von »Wir sitzen alle im gleichen Boot«.Konkret bin ich vom Grundriss eines Walfangschiffes ausgegangen, der ein ähnliches Ausmaß wie ein Pottwal hat. Wir können also beides auf der Bühne se-hen: Schiff und Wal. Da das Publikum auf beiden Seiten der Spielfläche sitzt, sieht es das Geschehen aus unterschiedlichen Perspektiven, spiegelt sich selbst und nimmt sich als Teil der Aufführung wahr.Eine Vorgabe der Förderung war, mit theater-untypischen neuen und nachhaltigen Materialien zu arbeiten. Es war herausfordernd, eine Alternative zum üblichen PVC-Tanzboden zu finden. Hier haben wir uns für einen besonderen Linoleumboden entschieden und leistendamit sozusagen Pionierarbeit. Die Segel an den Seiten der Spielfläche sind tat-sächlich alte, gebrauchte Segel.Da diese Materialien normalerweise nicht im Theaterkontext verwendet werden,war es eine besonders tolle Leistung der Werkstätten, diese bühnentauglich zumachen. Des Weiteren haben wir mit einer Firma zusammengearbeitet, die ausrecyceltem Papier Transportkisten für Maschinen herstellt. Aus diesen sind die Container im zweiten Teil.

P.J.: Welche Konzeption liegt dem Kostüm zugrunde und inwiefern ist es nachhaltig?

C.R.: Das Stück erzählt ein Zeitkontinuum;es beginnt um 1851 und endet in unserer Gegenwart. Damals war Walfang noch extrem gefährlich und archaisch. Dieser Kosmos sollte sichtbar werden, auch um später dann den Gegensatz aufflackern zu lassen zur heutigen maschinellen Fischerei, die maximale Ausbeutung ermöglicht. Zu Beginn haben die Kostüme also Anklänge an die historische Zeit, im

zweiten Teil verlieren sie ihr Farbigkeit,bekommen einen seriellen Charakter. Die Figuren verlieren ihre Individualität und gleichen sich auch optisch immer mehr an Ahab an. Wir wollten zunächst mit neuartigen, nachhaltigen Materialien wie z.B. Leder aus Pilzmyzel oder Stoffen aus Gelatine arbeiten. Allerdings sind diese im freien Verkauf noch nicht erhältlich und wir hätten sie im Theater in einer Art Forschungslabor herstellen müssen. Selbstproduziert hätten sie den Theaterbedingungen kaum standgehalten.Wir haben uns dann dafür entschieden,die Kostüme aus bereits vorhandenen Kostümen aus dem Theaterfundus zu entwickeln. Das Ziel war also, möglichst wenig neu zu kaufen oder wenn, dann secondhand. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man frei entwirft.

P J : Welche Erfahrungen habt ihr sonst noch beim klimaneutralen Produzieren gemacht?

G.B.: Für die Bühne mit ihren berechtigten Sicherheitsvorschriften alternative Materialien zu finden, ist eine große Herausforderung. Wir befinden uns dabei, wie auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, in einem grundlegenden Wandlungsprozess. Es braucht Mut,um lang erprobte und funktionierende Prozesse zu ändern und sich auf neue Wege zu begeben. Die Menschen, welche im Theater arbeiten, sind Expert:innen für innovative, kreative Lösungen. Es müssen ihnen jedoch auch der Raum und die Mittel dafür gegeben werden. Das bedeutet konkret für mich, dass über die Anzahl der Produktionen im Bezug zum gleichzeitigen Wandel des Theaterbetriebes diskutiert werden muss.

P.J.: Matthias, wie entstand der Sound undwie entwickelt er sich in der Inszenierung?

Matthias Bernhold: Am Ausgangspunkt steht für mich die menschliche Fähigkeit zur Nachahmung. Stimmen können ein Meer erzeugen, Instrumente eine Schiffstakelage oder einen Wal-gesang. In einer Aufnahmesession mit dem hiesigen Orchester des Wandels, konnte ich Geräusche wie das Knarren der Takelage, Grundlagen für Walgesänge und einige tonale und atonale Samples mit Orchester sound aufnehmen, was sich sehr gut in den Gesamtklang einfügt.Die Geräusche verdichten sich im Laufe des Stückes zu Musik, aus dem Knarren des Schiffes entsteht Rhythmus und Ak-kord, die Wale singen eine Melodie und aus dem Atem des Meeres wird hie und da ein Lied. Und in dem Sinne, wie sich in der Zeitspanne von Melville bis heute das Material der Schiffe verändert, entwickelt sich der Charakter der Sounds. Aus Holz wird Metall, das Orchester weicht Elektronik, der Klang wird insgesamt kälter und lauter. Die Menschen sind aber immer noch fähig zur Poesie. Unter dem Dröhnen der Schiffsmotoren wird aus Erinnerungen Mut geschöpft. Am Untergang sind dann alle beteiligt: Holz, Metall,Orchesterklänge, Synths. Sie alle ertrinken. Und als Zuschauende können wir es erleben, weil wir die Fähigkeit haben, uns Dinge vorzustellen, ein Meer zu sehen,wo ein Theater ist. Wir könn(t)en eine Welt verändern.

P.J.: Liest man »Moby Dick« als Analogie zur Klimakrise, kann man das Ende sowohl als Dystopie als auch als Utopie interpretieren. Wie seht ihr das?

G.B.: Ich sehe den Untergang der Pequod und ihrer Mannschaft als warnendes Zeichen dafür, nicht stur an alten Strukturen festzuhalten. Eine positive und optimistische Kraft liegt im Überleben des jungen Ismaels, der nun die Chance hat, es anders zu machen. Wir sollten alle unseren inneren Ahab überwinden und uns zu neuen Ufern aufmachen.

R.N.: Wir stehen heute an dem Punkt, wo wir uns noch entscheiden können, wohin die Reise geht. Vorausgesetzt wir bringen die Kraft auf, unsere Trägheit zu überwinden, unsere Gewohnheiten zu ändern. Wenn jede:r für sich den Konsum, die Mobilität und auch die Ernährung überprüft, dann haben wir noch Chancen. Unsere Trägheit kann schneller abgebaut werden, als die der Klimasysteme. Wir haben die Möglichkeit, unsere Utopienumzusetzen selbst in der Hand, noch.

N.R. : Für mich ist es weder Dystopie noch Utopie, sondern eher der Versuch, über diese Geschichte darauf aufmerksamzu machen, dass wir Menschen uns vorallem selbst vernichten, wenn wir unser Verhalten in Bezug auf unsere Umwelt nicht ändern wollen, während Moby Dick als eine Art Sinnbild für die Natur auf jeden Fall überlebt. Mit Ismael als einzigem Überlebenden bleibt aber zumindest die Hoffnung.

dass es dafür noch nicht zu spät ist.